Demokrasi Anarki

Tindakan anarkistis

menyusul Pemilukada Kota Palopo, Sulawesi Selatan, membersitkan sisi

kelam dari demokrasi kita. Ruang kebebasan yang dimungkinkan demokrasi

digunakan untuk membunuh nilai-nilai demokrasi.

Kekerasan adalah musuh utama demokrasi, bertentangan

dengan spirit dan substansinya. Tak lain karena demokrasi sebagai jalan

hidup (way of life) dengan seperangkat institusinya merupakan suatu

sarana nonkekerasan.

Di bawah kondisi-kondisi demokratis, kekuasaan dan

kepentingan tidak bisa diperoleh melalui jalan pemaksaan, melainkan

melalui jalan konsensus yang memerlukan penghormatan publik pada orang

lain yang setara meskipun berbeda.

Demokrasi juga merupakan suatu sistem pembagian

kekuasaan secara legal yang aktor-aktornya sama-sama menghindari bahaya

kekerasan dan sama-sama diuntungkan oleh ketiadaan kekerasan.

Ekspresi kekerasan di Palopo dan juga daerah lainnya di

Tanah Air mengindikasikan bahwa kecepatan perubahan prosedur dan

kelembagaan demokrasi tak seiring dengan kecepatan perubahan budaya

politik. Perubahan budaya politik memang perkara yang paling muskil dan

lambat dalam transformasi menuju masyarakat demokratis, karena

melibatkan perubahan mendasar dalam tata nilai yang tidak bisa

diarahkan secara efektif oleh elite penguasa dalam tempo singkat.

Akan halnya di Indonesia, kesulitan perubahan budaya

politik ini dipersulit oleh konsentrasi yang berlebihan pada perubahan

aspek-aspek prosedural dengan mengabaikan perhatian pada proses

pembelajaran masyarakat.

Elite dan partai politik hanya sibuk melakukan

perubahan aturan main demi kepentingannya sendiri, melupakan fungsi

pendidikan politik dan kapasitas rakyat untuk menyesuaikan diri dengan

perubahan tatanan tersebut.

Dalam pada itu, betapa pun demokrasi telah membawa

keterbukaan ruang publik yang memungkinkan pengartikulasian beragam

kepentingan, tidaklah berarti bahwa suara-suara publik itu otomatis

mendapat akses pada proses pengambilan keputusan. Penjelimetan prosedur

demokrasi menyuburkan isu politik yang membuat rezim pemberitaan harus

berkejaran dengan perputaran isu yang berganti cepat.

Akibatnya, perhatian publik pada isu tertentu sulit

mengalami pengendapan dalam tempo yang relatif lama karena bisa segera

dilibas oleh isu lainnya. Situasi ini memberi angin bagi para perumus

kebijakan yang cenderung narsistis untuk lebih mengurusi agenda

kepentingannya sendiri, dengan mengabaikan perhatian pada aspirasi

publik.

Terjadinya kemampatan transformasi aspirasi dari ranah

publik ke ranah kebijakan memberi peluang bagi proses dagang sapi dalam

penyusunan prioritas kebijakan dan perundang-undangan. Kebijakan

pemekaran wilayah merupakan lahan yang sarat transaksi seperti itu.

Dalam banyak kasus, pengabulan pemekaran tidaklah didasarkan pada

tingkat urgensi atas pertimbangan strategisnya, melainkan oleh tingkat

“kecanggihan” deal maker-nya.

Perkembangan cepat dalam proses pemekaran wilayah

merangsang elite-elite lokal yang kalah bersaing dalam wilayah politik

lama untuk memperjuangkan pemekaran. Dirangsang oleh preseden

irasionalitas izin pemekaran sebelumnya, elite-elite ini pun kerapkali

datang tanpa kalkulasi yang masuk akal dan bisa saja menggunakan

aksi-aksi irasional dalam memaksakan kehendaknya. Dengan kata lain,

aksi irasionalitas kekerasan dalam kasus Sumatera Utara itu merupakan

arus balik dari kebijakan-kebijakan irasional yang dikeluarkan oleh para

pembuat kebijakan sebelumnya di seantero negeri.

Oleh karena itu, demokrasi sebagai cara menyelesaikan

masalah publik tanpa jalan kekerasan hanya bisa dipertahankan dengan

memuliakan akal sehat dan pertanggungjawaban. Politik sebagai sarana

menyelesaikan masalah kolektif harus dibebaskan dari tawanan

kepentingan elitis menuju kemaslahatan hidup bersama, di mana kebebasan

hanya memperoleh kemuliaannya dengan bertanggung jawab kepada yang

lain.

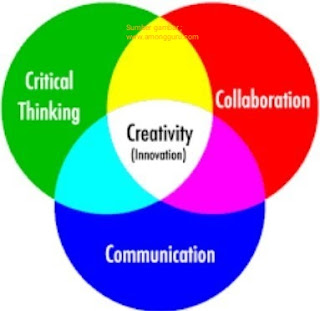

Untuk itu, demokrasi lebih dari sekadar ledakan

kebebasan dan penjelimetan prosedural, melainkan juga suatu

transformasi dalam proses belajar kolektif. Secara perlahan, masyarakat

harus dibawa keluar dari ikatan-ikatan komunal yang tertutup menuju

asosiasi-asosiasi yang terbuka. Di dalam asosiasi, syarat keanggotaan

tidaklah ditentukan oleh latar primordialnya, melainkan oleh kapasitas

individualnya.

Hal ini merupakan prasyarat bagi kehidupan kenegaraan

dan kewargaan yang baik. Bahwa keanggotaan dan kepemimpinan dari suatu

unit lembaga kenegaraan tidaklah didasarkan oleh latar primordial,

seperti putra daerah, melainkan oleh kemaslahatan dan kapasitas

warganya. Dalam konteks bernegara, warga masyarakat harus

bertransformasi menjadi warga negara yang memiliki kedudukan yang sama

di depan hukum.

Oleh karena itu, demokrasi yang baik memerlukan

pendidikan kewarganegaraan yang baik. Bahwa manusia dan warga

masyarakat yang baik tidaklah dengan sendirinya menjadi warga negara

yang baik. Untuk menjadi warga negara yang baik, pemimpin dan kebijakan

negaranya sendiri harus baik berkelindan dengan kapasitas warganya untuk

menyadari hak dan kewajibannya.

Kita telah memiliki perangkat keras demokrasi, tetapi perangkat

lunaknya masih tetap tirani. Marilah kita belajar berdemokrasi dengan

memuliakan nilai-nilainya!*** Creatif by: Teguh_Haluan

by:Yudi Latif

Komentar

Posting Komentar